About Us

Vision

日本的共創

共生的共創

SynCreate

1.共有の構想 (Shared Concept)

未来の夢やビジョンを共に描く

2.共有の意思 (Shared Plan)

達成に向けた計画や方向性を共有する

3.共有の行動 (Shared Action)

協働して具体的な行動に移す

「共生的共創」という発想

「共生的共創」とは

現代のビジネスや社会の複雑な課題に取り組む上で、鍵となるのが「多様性(Diversity)」と「持続可能性(Sustainability)」という二つのキーワードです。気候変動、エネルギー問題、超高齢化、経済格差といった相互に絡み合った難題に立ち向かうには、単一の組織や個人の力だけでは限界があります。そこで求められるのが、異なる視点、立場、専門性を持つ多様な主体が、それぞれの違いを尊重しながら協調し、共に知恵と力を出し合う力、これこそが「共生的共創(SynCreate)」なのです。

「共生的共創(SynCreate)」とは、「共に生き、共に創る」という意味を持つ、新しい価値創造の概念です。単なる協業を超え、「多様性」「持続可能性」「共生」といった未来社会に不可欠な要素を組み込んだ、深い共創プロセスを指します。

「共生的共創」の構成

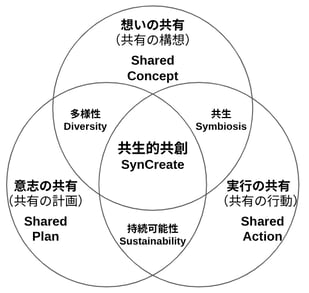

SynCreateは、以下の「三つの理念」を土台として、「三つの共有」から成る価値創造です。

SynCreateは、以下の「三つの理念」を土台としています。

1.多様性(Diversity)の尊重: 異なる価値観や背景を創造の源と捉え、排除せずに活かします。

2.持続可能性(Sustainability)の追求: 資源や人材を使い捨てず、未来につながる仕組みを築きます。

3.共生(Symbiosis)の実現: 競争よりも、相互利益を生む協働関係の構築を目指します。

この理念に基づく共創モデルは、ビジネスのみならず、教育・福祉・地域づくり・行政など、あらゆる分野に応用可能な普遍的フレームワークです。

SynCreateは、下記の「三つの共有プロセス」が有機的に連動することで、創造的かつ持続可能な社会の実現を目指します。

1.想いの共有(Shared Concept): 共創の出発点は、「なぜ取り組むのか」という想い(動機)の共有です。互いのビジョンや価値観を深く語り合い、共通の目的を見出します。

2.意志の共有(Shared Plan): 意思の共有のために、目標や計画を共に描きます。対話と合意を通じて、現実的な計画と役割分担を明確にし、「共に進む意思」を共有します。

3.行動の共有(Shared Action): 計画に基づき、協力して実行に移します。自律的に判断し、変化に柔軟に対応しながら、互いに補い合い、成果を生み出していきます。

「共生的共創」においては、以下のプロセスが重視されます。

・相互理解と尊重: 互いの違いを受け入れ、その背景にある想いや価値観を深く理解し合うこと。

・強みの共有と役割分担: 個々の持つ独自の強みを活かし、それぞれの能力に応じた役割を担い合うこと。

・対話を通じた共通価値の醸成: 率直な対話を通じて、参加者全体が共有できる価値観や目標を育むこと。

・継続的な関係性の構築: 一過性の連携ではなく、長期的な視点に基づいた信頼関係を築き、持続的な価値創造を目指すこと。

このようなプロセスは、トップダウン型の「指示・命令型」の組織運営とは本質的に異なります。そこでは、リーダーシップのあり方も変革が求められ、「共創の場」をデザインし、参加者それぞれの能力を最大限に引き出す「共創のファシリテーター」としてのマネジメント能力が不可欠となるのです。

「創る」から「生きる」へ

ー「SynCreate」がもたらす新たな働き方と生き方ー

「SynCreate」の考え方は、単にビジネスの枠組みに留まらず、私たち一人ひとりの生き方そのものにも深く関わってきます。なぜなら、「共に創る」という経験を通じて、人は他者との繋がりを実感し、「共に生きている」という感覚を深く共有できるからです。

・共通のプロジェクトのために、自らの知識やスキルを最大限に活かす。

・仲間の夢や目標を理解し、その実現に向けて積極的に応援する。

・地域社会や地球規模の課題に、他者と協力して主体的に向き合う。

こうした日々の営みの中にこそ、人間らしい充実感、すなわち働きがいと生きがいが宿ってくるのです。特に、若い世代を中心に、「自分らしく生きたい」「誰かの役に立ちたい」と願う人々が増えています。このような個々の内発的な動機を、ビジネスや組織の中で実現していく上でも「SynCreate」という視点は極めて有効な指針となるでしょう。

「SynCreate」は「希望(夢)のマネジメント」

「SynCreate」とは、突き詰めれば「希望(夢)を共有し、それを具体的な形にしていく協働的な営み」です。未来への希望や理想を語り合い、それぞれの持つ力を持ち寄り、それを現実の形へと変えていく。その過程においては、参加者間の違いは対立の壁ではなく、新たな視点や学びの機会として作用し、関わる誰もが成長できる豊かな関係性が生まれます。

「共に創り、共に生きる」。それは、これからの時代におけるビジネスの根幹であると同時に、人間としての自然なあり方を取り戻す道でもあります。「SynCreate」は、複雑で不確実な現代を生き抜くための、未来志向の「希望のマネジメント」なのです。私たちは今、この新しい潮流の第一歩を踏み出す時に来ています。

「共生的共創」は「日本的共創」

ー日本文化に根ざした未来型マネジメントー

日本文化には、古くから「共に生きる」という精神、すなわち「共生」の思想が深く根づいています。自然と人間との調和を尊び、人と人との繋がりを大切にする姿勢、そして目立たないながらも互いに支え合う暮らし方。これらの価値観は、私たちの生活や社会構造の中に自然に存在してきました。

なかでも、農村社会に見られる「結(ゆい)」の慣習は、日本における共創文化の源流と捉えられます。田植えや家の建築、祭りの準備など、村人たちが互いに手を貸し合い、それぞれの得意な役割を分担しながら日々の営みを支え合ってきたこの仕組みには、「共に働き、共に喜び、共に生きる」という精神が表れています。

このような文化的背景は、単なる一時的な「助け合い」や「協力」を超え、深い信頼と共感に基づいた、持続的な「共創」のあり方を示唆します。そこには、個人の成果を競い合うのではなく、集団全体の調和と発展を目指す、日本独自の価値観が息づいています。

筆者は、この日本文化に根ざした「共生の精神」と、現代的なマネジメントの知恵を融合させることこそが、今後の予測困難で複雑な社会において、新たな価値を創出し、多様な地球規模の課題を乗り越えるための重要な鍵になると考えています。この融合の形を、「共生的共創」「SynCreate」「日本的共創」と名付けました。

「SynCreate」は、単なる協業や共同作業といった表面的な連携ではなく、異なる個性や視点を持つ人々が、互いを尊重し、その違いを活かし合いながら、新しい価値を創造していく創造的なプロセスです。そしてそれは、他者への深い共感、揺るぎない信頼関係、共有された明確な目的意識を基盤とし、日本文化に根ざした独自のマネジメントアプローチ、「日本的共創マネジメント(SynCreate Management)」へと昇華していく可能性を秘めています。この「SynCreate」の考え方は、現代の企業経営や地域社会づくりにおいて、より柔軟で持続可能な組織運営を実現するための、新たな指針となるでしょう。

未来を切り拓く真のイノベーションは、決して一人の天才や突出したリーダーシップによってのみ成し遂げられるものではありません。「共に生き、共に創る」という協働の精神の中からこそ、予期せぬ新しい発想が生まれるのです。そして、その重要なヒントは、私たち自身の文化の中に深く根づいていたのです。